Luz Divina

GF Ouro

- Entrou

- Dez 9, 2011

- Mensagens

- 5,990

- Gostos Recebidos

- 0

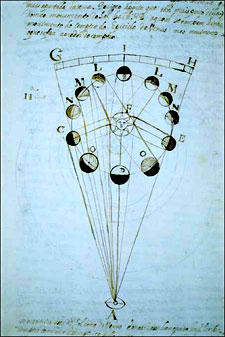

A Física nos tempos de Pombal

Quem esteja em Coimbra ou por lá passe não deve perder a oportunidade de visitar o Museu de Física da Universidade e apreciar a riquíssima colecção de instrumentos do século XVIII que aí se exibe. Trata-se do grupo de peças que sobrevive do que foi o Real Gabinete de Física, «o melhor da Europa, melhor que o de Pádua que possui apenas 400 máquinas, quando o nosso possui mais de 500», como o acentuava orgulhosamente o marquês de Pombal em carta dirigida ao reitor da universidade.

Durante mais de 200 anos, desde meados do século XVI até meados do século XVIII, o ensino esteve quase totalmente nas mãos dos jesuítas. Nos estudos elementares e intermédios, os membros da Companhia de Jesus tiveram uma intervenção directa e extensiva.

Nos estudos universitários, dominavam a Universidade de Évora, mas exerciam uma influência moderada na Universidade de Coimbra. Os membros dessa ordem religiosa eram homens cultos, que desempenharam um papel importante na difusão da cultura e da ciência.

No início do século XVII, acompanharam alguns dos progressos astronómicos de Galileu e chegaram a apoiar as descobertas das fases de Vénus e das luas de Júpiter, que reforçaram com observações independentes. O jesuíta Cristóvão Clavius (1538-1612), amigo pessoal de Galileu e talvez o mais importante cosmógrafo da altura, desenvolveu o nónio de Pedro Nunes, abrindo caminho ao moderno Vernier.

Foi Clavius quem também impulsionou a reforma do calendário, encerrando um período de confusão que se arrastava há muitos séculos. Os jesuítas desempenharam ainda um papel único na difusão da matemática e da astronomia ocidentais no Oriente.

No entanto, em meados do século XVIII, os jesuítas vinham a acentuar o apego à cultura do passado, opondo-se às extraordinárias descobertas do século precedente. Em 1746, o padre jesuíta José Veloso, reitor do Colégio das Artes de Coimbra, proibia, em edital, «opiniões novas pouco recebidas, ou inúteis para o estudo das Sciencias mayores como são as de Renato Descartes, Gacendo (GASSENDI), Neptono (NEWTON), e outros».

No mesmo edital, proibia «quaisquer conclusõis oppostas ao sistema de Aristoteles», tornando claro que os jesuítas se opunham oficialmente ao progresso do pensamento científico. As vozes discordantes que se manifestavam no seio da Companhia de Jesus eram vozes minoritárias e tinham uma influência reduzida na política de ensino dessa ordem religiosa.

Rómulo de Carvalho, grande especialista na nossa história científica do século XVIII, afirma que a Companhia de Jesus tinha passado à posição de lutar «pela conservação do estatuto aristotélico», «obstruindo a passagem a todo o progresso científico e a tudo quanto ele arrastaria consigo».

Por seu lado, «a sociedade tinha-se transformado radicalmente, e o ambiente tornava-se cada vez menos receptivo à doutrinação dos jesuítas». O conflito explodiu em 1759, como se sabe, com a expulsão dos jesuítas de todo o território português.

Criou-se imediatamente uma situação caótica nas escolas, que se defrontavam com uma tremenda falta de professores preparados, e o marquês de Pombal decidiu proceder a uma reforma radical do ensino. Como parte dessa reforma, mandou construir o Gabinete de Física Experimental «para Deposito de Machinas, Aparelhos e Instrumentos; os quaes são necessarios para que as liçoens de Fysica se façam com aproveitamento dos Estudantes». Pretendia-se ensinar «as verdades ate o prezente conhecidas», em oposição à teoria de Aristóteles, e formar «Exploradores da Natureza».

As demonstrações de física experimental tornaram-se tão apreciadas que os nobres se divertiam assistindo a verdadeiros espectáculos promovidos pelos físicos. O próprio monarca aparecia por vezes nessas sessões, que eram, muitas vezes, uma autêntica forma de diversão pública, à semelhança do que se passava noutros países da Europa.

Com o decorrer dos tempos, os instrumentos foram centralizados no Real Gabinete de Física da universidade coimbrã, onde foram utilizados para demonstrações e experiências educativas. Existe ainda hoje um catálogo da época, com a descrição pormenorizadas das «Machinas» e das suas funções.

Passaram-se os anos, e o que eram experiências inovadoras e materiais pedagógicos de grande utilidade caíram em desuso. Em meados do século XX, o professor Mário Silva, que foi um dos introdutores em Portugal da mecânica relativista e da física moderna, iniciou a recuperação desses instrumentos.

Mais recentemente, com a preparação da exposição Europália, o valioso espólio do Real Gabinete de Física foi recuperado, catalogado e exposto ao público. Está hoje patente no edifício pombalino do primitivo Gabinete de Física Instrumental, na Universidade de Coimbra.

Os responsáveis do museu decidiram acompanhar os tempos e criar uma página na Internet em que mostram as peças existentes e explicam o seu funcionamento. O aspecto mais interessante deste museu virtual, aspecto em que ultrapassa mesmo a exposição, é a animação dos instrumentos e a apresentação de pequenos filmes, que realizam as experiências para que eles foram concebidos.

Como é natural, a maioria dos instrumentos encontra-se hoje em estado precário e o seu uso continuado conduziria rapidamente à sua destruição. Por isso, a exposição é estática e os instrumentos apenas podem ser observados a uma certa distância. As experiências para que foram concebidos são apenas imaginadas pelos visitantes. Ao reproduzir filmes em que se observa o movimento dos instrumentos, o museu virtual possibilita ao público reviver cenas experimentais com o sabor de um passado remoto.

Em Coimbra, não se deve deixar de visitar o magnífico Museu de Física da Universidade. Mas hoje, passados mais de 300 anos do nascimento do Marquês de Pombal, a Internet celebra o espírito inovador da sua reforma do ensino, com um museu virtual acessível em qualquer parte do mundo.

O engenho e a arte

O catálogo da exposição do Museu de Física da Universidade de Coimbra apresenta magníficas fotografias e descrições dos objectos expostos e é complementado com vários textos históricos e didácticos de grande interesse, tais como um documento de 1963 do Professor Mário Silva, grande impulsionador da recuperação das peças do museu, e um texto de Rómulo de Carvalho, que situa o museu no quadro da reforma pombalina dos estudos superiores. O Museu está localizado no Largo Marquês de Pombal, muito perto do centro da universidade, e está aberto ao público de 2ª a 6ª feira, das 14h30 às 17h30. Para uma visita virtual ao museu, dirija-se à página da Internet.

O efeito da força centrífuga

«As lâminas deformam-se quando são postas em rotação, adquirindo a forma duma elipse. Esta deformação acentua-se quando se aumenta a velocidade angular» «Com este dispositivo era possível ao professor, nas suas lições, simular a deformação do Globo Terrestre e relacioná-la com o seu movimento de rotação»

A incompressibilidade dos fluidos

«ESTE aparelho é um modelo de prensa feita de ferro e de latão e montada sobre uma base de madeira. Destina-se a comprimir esferas de chumbo cheias de água. Esta era introduzida no interior da esfera através dum orifício que em seguida era hermeticamente fechado através de uma tampa de rosca.

Quando se fazia rodar a manivela da prensa em torno do seu eixo vertical, o êmbolo descia, indo comprimir a esfera de chumbo que se deformava ligeiramente. Aumentando a pressão do êmbolo contra a esfera, começavam a surgir pequenas gotículas de água no seu exterior, sem uma acentuada deformação da esfera. Este resultado permitia evidenciar a pouca compressibilidade da água, e, ao mesmo tempo, demonstrar a porosidade do chumbo.»

Fonte:instituto-camoes